アートには、ただ美しいだけでなく、私たちの考え方そのものを揺さぶる力があります。

ベルギー生まれの画家ルネ・マグリット(1898–1967)は、そんな「考えるアート」を生涯にわたって描き続けた巨匠です。

彼の作品はシンプルな構図でありながら、哲学的な問いを私たちに投げかけます。

その絵には”何”が描かれているか

まず、マグリットの絵画はシュールレアリスムに分類されます。

「シュール」というと日本では”非常識な”というようなニュアンスですが、本来は「超現実」という意味です。

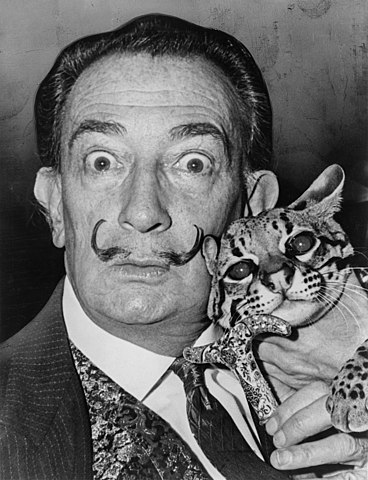

日本で有名なシュールレアリスムの画家といえば、サルバドール・ダリ。

引用:サルバドール・ダリ – Wikipedia

(【こちら】の記事ではダリについて紹介しておりますので、ご興味があればぜひ。)

この2人は、どちらもオーストラリアの精神科医・心理学者で”無意識”の精神分析で有名なジークムント・フロイトへの支持、関心があります。

無意識とは、自分の意思決定や行動に自覚はないものの影響を及ぼすものや、本来あり得ないことが組み合わさる夢のようなものを指します。

つまりは、

人の中に確実に存在しているけれどもそれを意識することが非常に困難である考えや思想のこと

です。

マグリットの絵画も同様に、理解が困難な一言が添えられていたり、矛盾する状態が同時に存在していたり、「何でこうなった?」というような疑問を抱かずにはいられなかったりと、一見しただけではとても意味がわかりません。

いえ、むしろ見れば見るほどに考えさせられる、不可思議な絵です。

また、絵画のタイトルも変わっています。

通常タイトルはその絵を説明する・代表するものですが、マグリットの絵画とタイトルは関連がわからず、その視点からも鑑賞者を惑わせます。

しかし、そんな謎こそがマグリットの魅力に他なりません!

「ここは何を表しているのか」

「こういう意図なのではないか」

「他に考えられることはないか」…

自らの今までの人生で得てきた知識や経験を総動員し、絵画と重ね合わせて読み解こうとする、そんな知的探究活動は、きっとあなたの知的好奇心を極限にまで満たしてくれるはずです!

マグリットのおすすめ絵画3選

ここからは、マグリットの代表的な作品の中から、哲学的な面白さとインテリアとしての魅力を兼ね備えた3点をご紹介します。

《イメージの裏切り》(1929)

引用:イメージの裏切り – Wikipedia

もっとも有名なマグリット作品。

パイプの絵の下に添えられたフランス語は、「これはパイプではない」と書かれています。

しかし、そこに描かれているのは間違いなくパイプ。

確かに、絵のパイプでは喫煙できないので、”パイプ”と呼べるべき用途を成し得ていないという点では確かに「パイプではない」です。

しかし、”絵画”という枠組みの中では誰が見ても「パイプだ」と言うに違いありません。

漫画を読む時にいちいち描かれている物体について「本当にこれは…」などと考えていたら読み進めないように、二次元空間にわかりやすく描かれたのであればそれは”パイプ”です。

しかしここで、こう問いかけることもできます。

もし三次元空間に存在していたとしても、故障して使い物にならない”パイプ”は”パイプ”と呼べるのか。

はたまた、分解して部品だけになった”パイプ”は”パイプ”と呼べるのだろうか。

“パイプ”とはそもそも何をもって”パイプ”なのか…

そもそも物って何だ…

存在とは何だ…

そんな思考の深淵に吸い込まれるような、不思議な魅力を湛えた作品です。

《光の帝国》(1954)

引用:光の帝国 – (Rene Magritte) – WikiOO

昼の青空と、夜の街並みが同時に存在する不思議な風景。

時間や現実の常識を揺るがす構図は、見る者に静かな不安と好奇心を与えます。

「なぜ昼の街並みと星空ではなかったのか」

「単純な絵だが、何か隠されてはいないか」

「”光の帝国”とはどういう意味だろうか」

本作も探究せずにはいられない魅力があります。

柔らかな色調と幻想的な空気感は、寝室やリビングに飾ると落ち着いた雰囲気を演出してくれそうですね。

《大家族》(1963)

引用:ビッグファミリー – (Rene Magritte) – WikiOO

こちらの作品は、題名と絵画がどう関連しているのかが不明瞭です。

「大家族」と言うからには、例えば鳥が描かれていますので何羽もの鳥が描かれていていいはずですが、見えるのは一羽だけ。

それも、空の形が鳥の形に区切られており、背景は日の出か夕焼けの曇り空でどんよりとしていますが、一方で鳥の中は昼の青空のように鮮明です。

穏やかそうな海の水平線から始まる鳥の形の空は何を表しているのか。

《大家族》は何をもって”大家族”という題名なのだろうか。

「夢で見るような説明不能な場面だ」「絵と題名は関係ない」それで終わらせて良いものか。

どんな謎が含まれているのだろうかと考えずにはいられない、ミステリアスな作品です。

なぜマグリットの絵は部屋に合うのか?

マグリットの作品は、抽象画ほど難解すぎず、写実画ほど説明的でもありません。

そのため、どんなインテリアにも溶け込みやすく、同時に知的でユーモアのある空間を演出できます。

ふと時間のある時に眺めたら、以前は考え付かなかった思考が浮かんでくるかもしれません。

「物事をそのまま信じていいのか」という日々の思考のトレーニングにもなります。

来客との会話の糸口にもなり、「その絵、どういう意味?」という質問から自然と深い話に発展することも期待できます。

装飾としても良し。実用性もあるという。

なかなかに稀有な画家とその作品です。

まとめ

ルネ・マグリットは、単なる画家ではなく、視覚を通じて哲学を語る思想家でもあります。

彼の作品は、日常に小さな“思考のひっかかり”を与え、世界の見え方を変えてくれます。

事実、人々の固定観念を覆すことに長けており、広告の仕事も手掛けていました。

しかも、母国では紙幣に採用されているほど有名な人物です。

引用:ルネ・マグリット – Wikipedia

そんな、画家であり、哲学家であり、偉人であるマグリットの絵画。

あなたのお部屋に”知”を取り入れたいのであれば、マグリットの右に出る者はいません。