絵画作品について調べていると、「この画家、この作品はこの様式に分類されます」という説明がついていることがよくあります。

ただ私も素人なので、ネットや本で「本作はこの様式です」と言われたところで「はあ。」となるしかありませんでした。

そして、いよいよわからなくなってしまったのが、「ネットや本ごとに分類が違っている」こと。

「どれを信じればいいの!?」とこんがらがってしまいました。

そこでこの度調べた結果を具体例を用いてまとめましたので、本記事は私の考えを整理するものでもあります。

同じヤキモキした気持ちを感じている方にすっきりしていただければ嬉しいです。

それぞれの時期、背景早わかりシート

| 様式・運動 | 時期 | 背景 |

|---|---|---|

| アール・ヌーヴォー | 約1890〜1910年 | 産業革命後の機械化に対する反動。自然美と手工芸の価値を重視し、生活全体のデザイン統一を目指す総合芸術運動。 |

| 世紀末美術(フィン・ド・シエクル) | 約1890〜1900年 | 19世紀末特有の退廃感・耽美主義・象徴主義が広がる。政治不安や社会変動の中で、現実逃避や幻想的表現が求められた。 |

| ウィーン分離派 | 1897〜1905年頃 | 世紀末美術の流れの一部。オーストリア・ウィーンで、保守的な美術アカデミーに反発した若い芸術家が独立して結成。「時代にはその芸術を、芸術にはその自由を」がスローガン。 |

| アール・デコ | 約1920〜1940年 | 第一次世界大戦後の復興期。機械文明と都市生活を肯定し、直線・幾何学を取り入れた豪華でモダンなデザインが流行。 |

ウィーン分離派は「世紀末美術」の一派であり、かつ「アール・ヌーヴォーの地域的バリエーション」とも言えます。

つまりそれぞれは「完全に別物」ではなく、系譜上は世紀末 → 分離派 →(一部は)アール・デコ的要素へとつながっているのです。

造形・デザインの特徴

アール・ヌーヴォー

- 曲線的・有機的なフォルム(「ムチの線」)

- 草花・蔦・昆虫など自然モチーフ

- 装飾性と工芸的技巧

- 建築、家具、ポスター、工芸など生活全般に浸透

世紀末美術

- 退廃的・耽美的・幻想的

- 死・官能・夢・神秘を象徴的に表現

- 現実よりも心理や内面の世界を重視

ウィーン分離派

- 世紀末美術の耽美・象徴性をベースに、アール・ヌーヴォー的な装飾性を融合

- 幾何学的な構成と平面装飾の組み合わせ

- 建築・絵画・デザインの統合(総合芸術)

- 雑誌『Ver Sacrum(聖なる春)』などで独自の美学を発信

アール・デコ

- 幾何学模様、直線、対称構図

- クロム、ガラス、象牙など高級素材

- スタイリッシュで都会的な印象

- 建築やファッション、工業デザインと密接

主な代表例

| 様式・運動 | 代表作家・作品 |

|---|---|

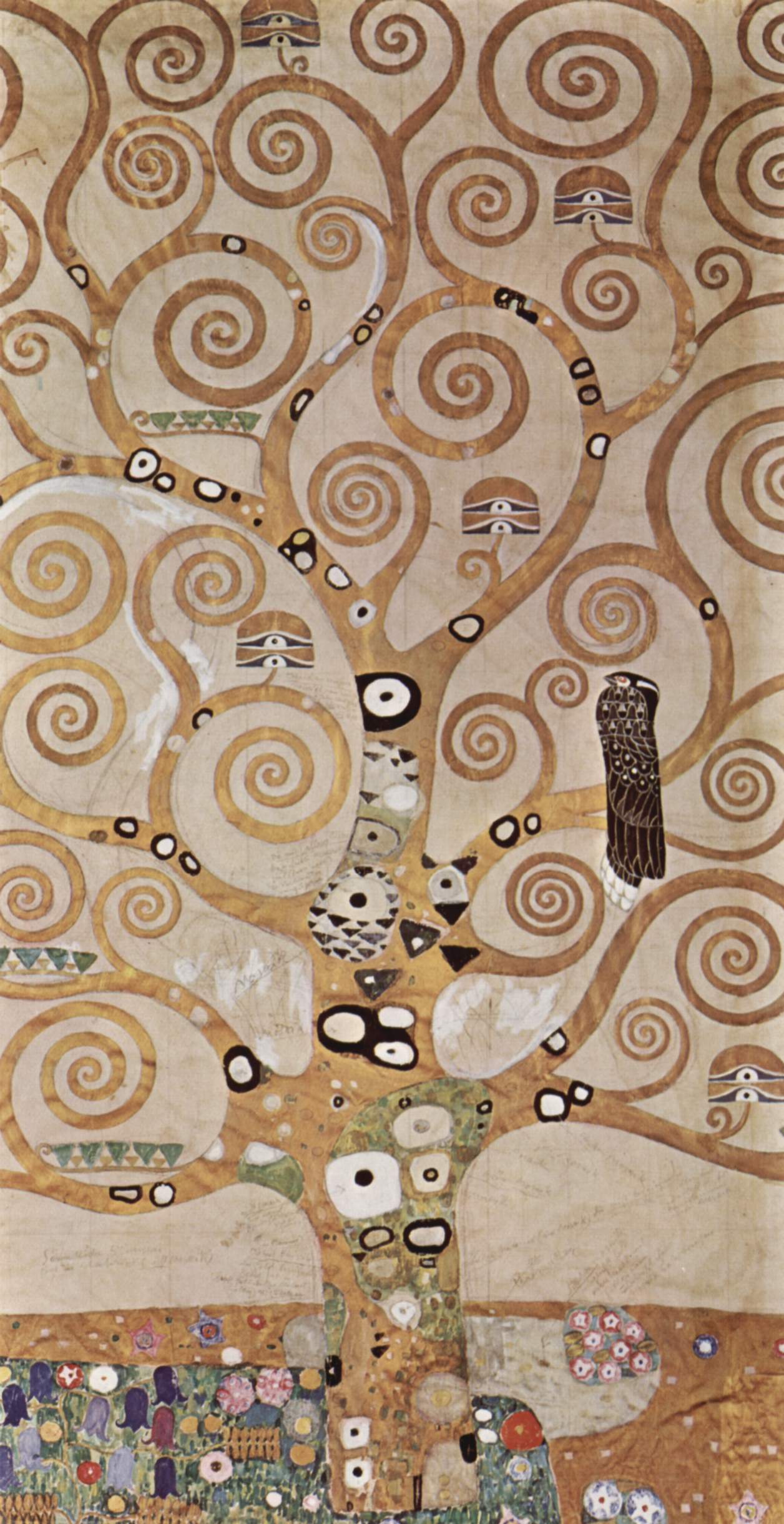

| アール・ヌーヴォー | アルフォンス・ミュシャ(《ジスモンダ》)、グスタフ・クリムト(《生命の樹》)、エクトール・ギマール(パリ地下鉄出入口)、エミール・ガレ(ガラス工芸) |

| アール・デコ | タマラ・ド・レンピッカ(《自画像(緑のブガッティに乗るタマラ)》)、エンパイア・ステート・ビル、ルネ・ラリック(宝飾) |

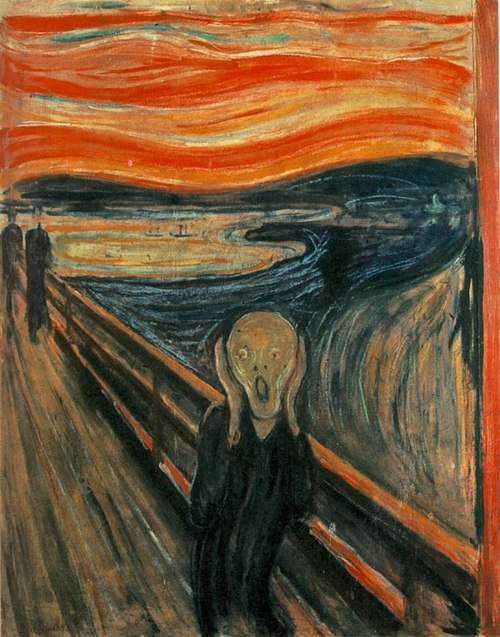

| 世紀末美術 | クリムト(《接吻》)、エドヴァルド・ムンク(《叫び》)、オーブリー・ビアズリー(挿絵) |

| ウィーン分離派 | クリムト(《ユディトI》)、コロマン・モーザー(装飾デザイン)、ヨーゼフ・ホフマン(建築) |

アール・ヌーヴォーの代表作

アルフォンス・ミュシャ《ジスモンダ》(1894)

引用:ジスモンダ – Wikipedia

アール・ヌーヴォーの代名詞的作品です。

グスタフ・クリムト《生命の樹》(1905-1909)

引用:アール・ヌーヴォー – Wikipedia

「曲線的、草花、装飾的」という、アール・ヌーヴォーの特徴が詰め込まれています。

車は機械的・都会的であることはもちろん、当時の「自由・繁栄」の象徴でした。

世紀末美術の代表作

グスタフ・クリムト《接吻》(1907-1909)

引用:接吻(クリムト) – Wikipedia

言わずと知れた名作。「幻想・官能・象徴」という世紀末美術を代表する作品です。

エドヴァルド・ムンク《叫び》(1893)

引用:叫び (エドヴァルド・ムンク) – Wikipedia

こちらも名作。《接吻》に対して「孤独・恐怖」を感じさせますが、内面を表現していることは「世紀末美術」の分類として同様です。

ウィーン分離派の代表作

グスタフ・クリムト《ユディトⅠ》(1901)

引用:ユディト – Wikipedia

「ウィーン分離派」は「世紀末美術」の一部なので、表現等に重複あり。当時流行していた「ファム・ファタル(運命を狂わせる女性)」作品。

アール・デコの代表作

タマラ・ド・レンピッカ《自画像(緑のブガッティに乗るタマラ)》(1929)

引用:Autoportrait (Tamara in a Green Bugatti) – Wikipedia

第一次世界大戦後の機械化・産業革命の受容が表現されています。「時代を先行く女性」というモダンな雰囲気が全面に描かれています。

私が「アール・ヌーヴォー、アール・デコ、世紀末美術、ウィーン分離派」で悩まされたのは、結局「グスタフ・クリムト」およびその作品が至る所で名前が出てくることでした。

「結局何が正解なんだ?」という疑問から調べましたが、なるほど、クリムト自身当時の流行に合わせて描き方を変化させていましたし、様式自体が別様式の一部だったこともあったわけですね。

まだまだ”さわり”の部分ではあるとは思いますが、とりあえずおおまかな整理はできたかと思います。

まとめ

- アール・ヌーヴォー:自然曲線の装飾美(国際的な広がり)

- 世紀末美術:退廃と象徴の美(時代末期の精神性)

- ウィーン分離派:世紀末美術+アール・ヌーヴォー+独自幾何学=ウィーン版総合芸術

- アール・デコ:その後の時代に直線と機械美で再構築されたモダン装飾

こうして分類してみると、確かにそれぞれの特徴が絵画に出ていることがわかります。

今まではただ絵画を見て「好きだな」とか「綺麗だな」としか思えませんでした。

しかし、このような流れだとか派閥などを学ぶにつれて「この絵はこの様式っぽいな」とか、「こんな時代背景があったのだろうな」という楽しみ方ができるようになると思います。

絵画作品への解像度が上がると言いますか。

これからは様式にもフォーカスを当て、「なぜこの様式が流行したのだろう」「なぜこの運動が支持されたのだろう」という視点からも絵画を見てみたいと思います。