部屋の中に絵を飾ることは、自分の内面や価値観を表現する、または自分自身に思い出させる素敵な方法です。

ときにそれは華やかで、あるいは静かで、人生の深さを感じさせるものかもしれません。

今回は、「メメント・モリ(memento mori)」という少し哲学的なテーマに基づいた絵画作品をご紹介します。

「メメント・モリ」とは?──死を忘れるな

「メメント・モリ」とは、ラテン語で「死を思え」あるいは「自分がいつか死ぬことを忘れるな」という意味です。

この歴史はなんと、古代ローマから見られます。

戦を終えた将軍が凱旋パレードの際、その従者に「メメント・モリ」と言わせていた、というエピソードがあります。

この理由は、「今日どれだけ栄光を得ようと、人はいつか死ぬ。それを忘れて浮かれてしまうことがないよう、謙虚に、誠実に生きよ」という訓戒のためです。

簡潔ながらも身が引き締まる、とても力強い言葉ですね。

この言葉はキリスト教文化の中でも広く使われ、中世からルネサンス、バロック時代にかけて多くの画家が「メメント・モリ」をテーマに作品を残しています。

骸骨、砂時計、枯れた花など、死を象徴するモチーフを通じて「生きるとは何か」を問いかけているのです。

そんな深いメッセージを持つ「メメント・モリ」の絵画作品は、古くから続くテーマです。

しかし例えば部屋に飾ったとしても、現代でも私たちの生活空間に静かに寄り添い、自分らしい生き方を見つめ直すきっかけになるはずです。

飾りたくなる「メメント・モリ」の絵画3選

それでは、「メメント・モリ」の要素を含む名画を3つ紹介していきます。

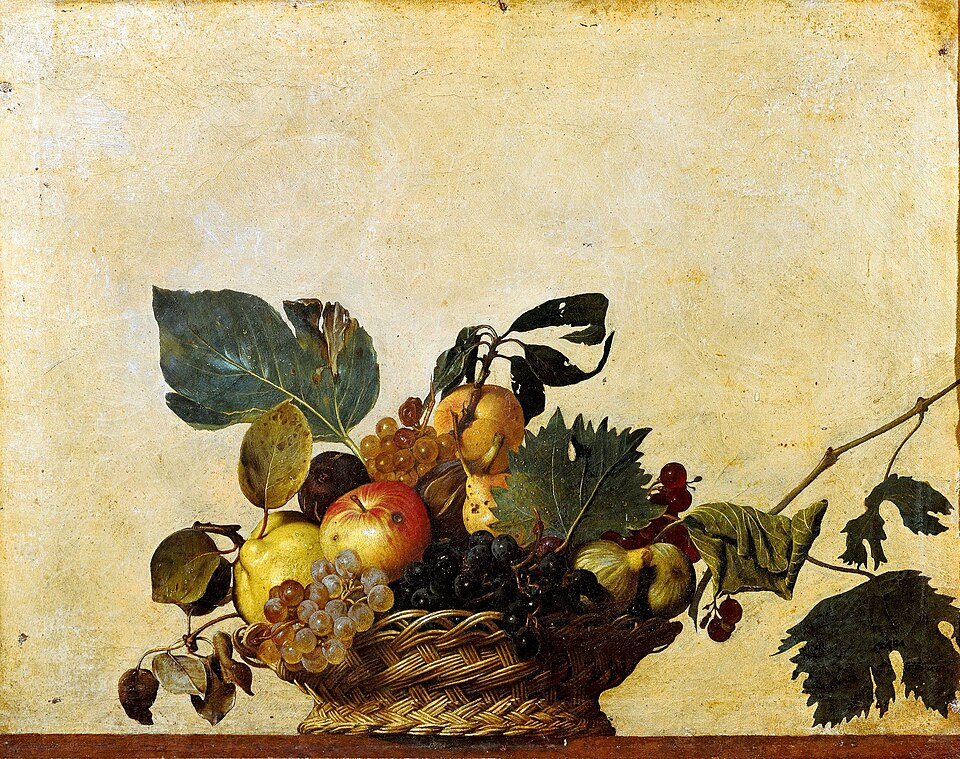

カラヴァッジョ《果物籠》(1597-1600)

引用:果物籠(カラヴァッジョ) – Wikipedia

大変写実的に描かれた、綺麗な絵画ですね。

本作を描いたカラヴァッジョという画家は、絵画史上燦然と名を残す超大物です。

母国であるイタリアでは、なんとあのレオナルド・ダ・ヴィンチと並ぶ巨匠とされているほど。

また、彼を信奉する画家のことを通称”カラヴァジェスキ”と言うのですが、そこにはレンブラント、フェルメール、ベラスケスなどという、そうそうたるメンバーが名を連ねております。

さて、そんな偉大なるカラヴァッジョが描いた本作《果物籠》ですが、絵を見てみるといかがでしょうか。

一見みずみずしい果物がカゴに盛られているようにも見えますが、しかし、例えばりんごには虫食いの痕がくっきりと残されています。

他にも虫食いがあったり、葉も変色している部分があったり、すでに枯れているものも一緒に描かれています。

この描写こそ、「メメント・モリ」です。

画面には「生と死」が同時に描かれており、見る者に静かに「生の儚さ」「確実な死」を示しています。

「メメント・モリ」の描写には(砂)時計やドクロなど、より直接的な時間の流れや死を連想させるアイテムが採用されることがあります。

しかし《果物籠》は果物や植物の腐敗という、現代の我々にとっても身近な題材を使用しているところがとてもシンプルで、重いテーマでありながらも親しみやすさがあります。

落ち着いた色彩と構成美が、静謐で知的な空間を演出してくれます。

モダンインテリアの中にも意外なほどよくなじみ、玄関やお手洗い、リビング、書斎、寝室など、あらゆる空間において合わせやすい作品です。

なお、作者のカラヴァッジョですが、精緻で丁寧な絵画とは裏腹に、生前はかなり荒くれ者としても有名であり、警察沙汰は数知れなかったそうです。

ある日、あろうことか喧嘩相手を殺してしまい、指名手配犯として追われる身となり、逃げ回った後野垂れ死んでしまうという、壮絶な人生を送りました。

ただ先述したように、彼は母国イタリアではダ・ヴィンチと並ぶほどの偉人として語り継がれるほどの人物であり、紙幣にまで採用されています。

引用:果物籠 (カラヴァッジョ) – Wikipedia

「殺人犯を紙幣にするとは何事だ!」という否定的な意見もあったそうですが、まあそれはそうだろうな、と思います。

ただ、国の紙幣に選ばれたことは事実。

そして、その紙幣の裏面に採用されたカラヴァッジョの作品こそ《果物籠》であり、母国においてはどれほど有名で重要な作品かがわかりますね。

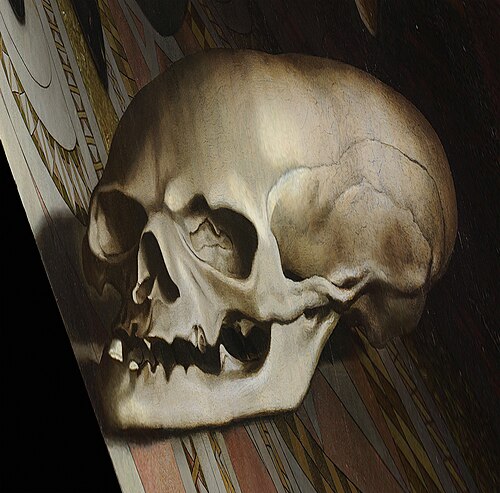

ハンス・ホルバイン《大使たち》(1533)

引用:大使たち – Wikipedia

この絵に描かれている2名は、左はフランス大使:ジャン・ド・ダントヴィル、右はそのお供であるラヴォール司教:ジョルジュ・ド・セルヴという著名な人物です。

二人が肘を置いている上の棚には数学や天文学など”神が作ったもの”の象徴が配されており、その下の棚には楽器など”人間が作ったもの”が配されるという対比構造となっています。

本作は、描かれている人物が若干20代にして一流文化人であることを示唆しています。

しかし、その中央下には何やら歪んだものが描かれています。

角度を変えて見ると、それは「骸骨」。

引用:大使たち – Wikipedia

角度を変えてみて初めてその姿が見えるこの技巧を「アナモルフォーシス」(奥行短縮法)といい、死の存在を隠喩的に示しています。

画面に描かれている2名はまだ若く健康で、優秀が故に堂々としていますが、その一方で、「地位や知識を極めても、死はすべてを等しく奪う」という強烈なメッセージを含んでいます。

それでも重苦しさはなく、緻密な描写と色彩の美しさが見る者を魅了します。

クラシカルな雰囲気のお部屋や、ダークトーンの家具との相性が抜群です。

ちなみに、本作の左上にはカーテンの隙間からちらりと、キリストの磔刑像が見えています。

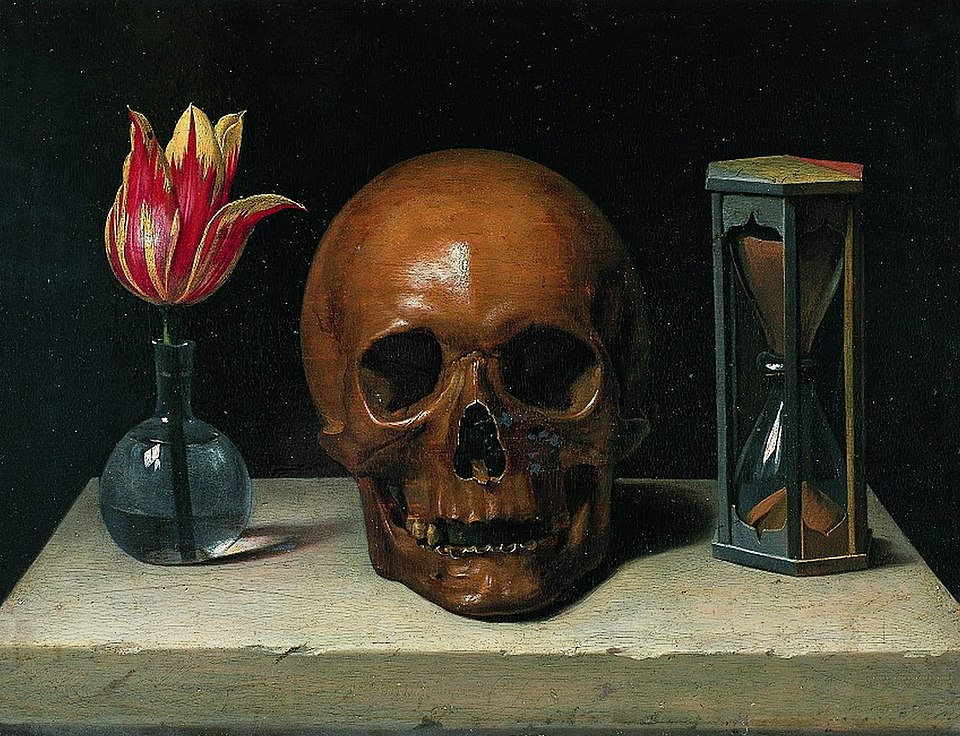

シャンパーニュ《ヴァニタス》(1671頃)

引用:ヴァニタス – Wikipedia

この作品は、ドクロ・枯れかけたチューリップ・砂時計の3つの要素で構成されています。

それぞれが「死」「人生のはかなさ」「時間の流れ」を象徴しています。

「無駄な欲や執着を捨てて、限りある今を生きよ」というメッセージが込められているのです。

カラヴァッジョ《果物籠》と比較すると”死”への描写がかなり直接的ですが、その分説得力と言いますか、”生の短さ”や”危機感”を想起・自覚させるにはより効果的とも言えます。

「こちらの方が好み」という方もいらっしゃいますでしょうし、「普段こんな絵画は選ばないけど気分を変えてあえて選んでみる」という選び方も良さそうですね。

もちろん絵の完成度もありますから、落ち着いた色彩と構成美が、静謐で知的な空間を演出してくれそうです。

リラックスをする空間には馴染まないかも知れませんが、逆に言えば、ふと気付いた時にこの絵を見つめるような場所に飾ることができれば、その”効果”を十分に体感できるかもしれませんね。

ちなみに本作の題名でもある”ヴァニタス”というのはラテン語で「空虚」「むなしさ」を意味する言葉であり、絵画はその意味のまま”人生のむなしさの寓意“を示しています。

“メメント・モリ”とは異なりますが相似しているものであり、いずれも絵画史の重要な一時代であるバッロク時代を代表するテーマです。

「死」を飾ることは、実は「生」を見つめること

「死を思え」と聞くと、暗くて縁起でもない…と思われるかもしれません。

しかし、メメント・モリとは恐怖や悲しみを強調するための言葉ではありません。

むしろ逆です。

「限りある命だからこそ、一日一日を大切にしよう」

「他人と比較することに疲れたら、自分にとっての幸せを見つめ直そう」

「見栄や欲を手放して、本当に必要なものだけを大切にしよう」

そんな思いを、絵画という形で日々感じることができたら、きっと人生はより豊かになるはずです。

目を背けて、見えないふりをしてはいけません。

死は、誰にでもいつか必ず訪れるものです。

いつか死ぬ間際に人生を振り返った時、後悔がないように。

そのために”死”を意識する時間があってこそ、人生を豊かにするのです。

お部屋に“哲学”という名のアートを

今回ご紹介したような「メメント・モリ」をテーマとした作品は、単なる装飾にとどまらず、空間に”意味”や”物語”を与えてくれます。

無機質な壁に静かに飾られた骸骨や砂時計は、「死」というよりも「今を生きる力」を与えてくれる存在になるはずです。

インテリアとして飾るなら、モノトーンやブラウン系の額縁と合わせて落ち着いた空間を作るのがいいかもしれませんね。

また、書斎やベッドサイドに飾れば、日々の忙しさの中で立ち止まるきっかけにもなります。

それでは、あなたにとって人生の指針となるような一枚と出会えることを願って。