19世紀末、フランス・パリで誕生した芸術家グループ「ナビ派(Les Nabis)」は、印象派や写実主義とも異なる、装飾性と象徴性に満ちた作品を生み出しました。

彼らは単なる絵画運動ではなく、芸術を生活の中に取り込み、絵画・版画・壁画・家具装飾などあらゆる分野にアプローチした点でも特異な存在です。

「ナビ(Nabi)」とはヘブライ語で「預言者」を意味し、自らを“新しい芸術の預言者”と称しました。

その姿勢からもわかるように、彼らは既存のアカデミックな美術教育や自然主義的表現にとらわれず、独自の理念で制作を行いました。

ナビ派の誕生と背景

ナビ派は、1888年にパリのアカデミー・ジュリアン美術学校で出会った若い画家たちによって結成されました。

きっかけのひとつは、ポール・ゴーギャンの影響です。

ポール・ゴーギャン《タヒチの女たち》(1891)

引用:ポール・ゴーギャンの作品一覧 – Wikipedia

ゴーギャンの作品には、平面的な色面、輪郭線の強調、鮮やかな色彩、象徴的な主題があり、これは当時の写実的な画風とは大きく異なっていました。

ナビ派はこのゴーギャンの手法や日本美術(浮世絵)にインスピレーションを受け、「現実をそのまま描く」のではなく、「感情や内面を色と形で表現する」方向へ進みます。

他にも、「近代絵画の父」と言われるポール・セザンヌ、点描画法を確立させたジョルジュ・スーラ、神話上の怪物を鮮やかに描いたオディロン・ルドンなど、当時「前衛的」とされた思想・技術を吸収しました。

こうして彼らは、印象派の光の表現とも、アカデミーの古典主義とも違う、独自の道を歩み始めましたのです。

他の絵画様式との比較──何が特徴的なのか

ナビ派を理解するために、当時の主要な絵画様式と比較してみましょう。

- 印象派との違い

印象派は光や空気感を捉えるために筆触分割を使い、自然の一瞬をキャンバスに再現しました。対してナビ派は、光の効果や写実性よりも「平面性」と「装飾性」を重視しました。背景や人物は立体的に描かれず、輪郭線で区切られた色面として配置されます。 - 象徴主義との関係

象徴主義は詩や夢のような世界を描く傾向がありますが、ナビ派もその影響を受けました。ただし象徴主義が神秘的・文学的な主題に傾きやすいのに対し、ナビ派は日常生活の場面にも同様の装飾性や象徴性を持ち込みました。 - アール・ヌーヴォーとの共通点

ナビ派の流れるような線や装飾性は、同時期のアール・ヌーヴォーと似ています。しかしアール・ヌーヴォーが建築やデザインに強く結びついたのに対し、ナビ派は個々の画家の感情表現や精神性に重きを置きました。

(【こちら】では、ナビ派と同時代の潮流である「アール・ヌーヴォー、アール・デコ、世紀末美術、ウィーン分離派」の違いについて解説しています)

ナビ派の特徴まとめ

- 平面的な構図

遠近法よりも画面全体の色と形のバランスを優先。 - 鮮やかで象徴的な色彩

現実の色ではなく、感情に沿った色を選ぶ。 - 輪郭線の強調

日本の浮世絵やステンドグラスのように、線で色面を区切る。 - 日常と神秘の融合

家庭の室内や風景に、詩的・精神的な意味を込める。 - 総合芸術への志向

絵画だけでなく、ポスター、家具、舞台装置など多方面で活動。

代表的な画家と作品

ナビ派には複数の個性豊かなメンバーがいました。代表的な画家と作品を紹介します。

ピエール・ボナール(Pierre Bonnard)

「色彩の魔術師」の異名を持ちます。「親密派」とも呼ばれ、家庭や身近な風景を暖かい色彩で描きました。

代表作:《逆光の裸婦》(1908)──日常の何気ない風景が色彩溢れるように描かれています。

ボナールは最愛の妻マルトの作品を生涯で380作品残しています。

引用:ピエール・ボナール – Wikipedia

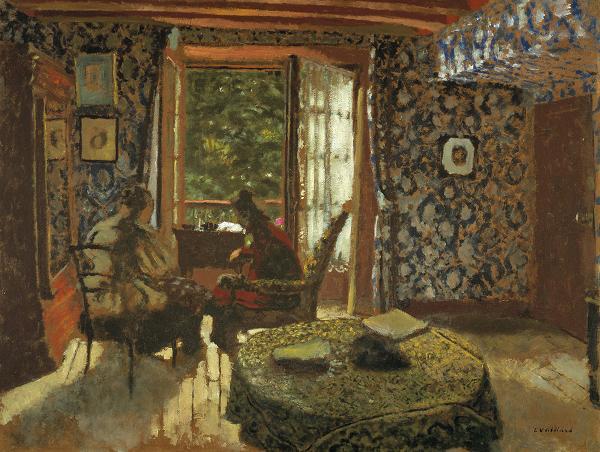

エドゥアール・ヴュイヤール(Édouard Vuillard)

室内画の名手で、壁紙や家具の模様まで絵画的要素として組み込みました。

代表作:《室内》(1902)──装飾的でありながらも”渋い”。書斎やダーク調の家具との相性が良さそうです。

引用:エドゥアール・ヴュイヤール – Wikipedia

モーリス・ドニ(Maurice Denis)

「絵画は何よりもまず平らな面に色が置かれたものである」という言葉を残した理論家。宗教画や神話画にもナビ派の特徴を反映させました。

代表作:《天国》(1912)──ドニは毎年夏にフランスのブルターニュにある別荘に訪れており、そこで描かれた絵。夏の時期はきっと天国のような景色なのだろうことが容易に想像できる場所ですね。