「ひまわり」や「星月夜」を描いた画家として、世界中で愛され続けるフィンセント・ファン・ゴッホ(Vincent van Gogh)(1853-1890)。

しかしその人生は、成功や名声とはほど遠い、苦悩と情熱に満ちたものでした。

ここでは、ゴッホの生涯、性格、そして代表作を辿りながら、その魅力を探っていきます。

基本情報と生涯

ゴッホは1853年、オランダ南部の小さな村ズンデルトに生まれました。

牧師の息子として育った彼は、若い頃は美術商や教師、牧師見習いなど、さまざまな職を経験します。

しかしどれも長く続かず、27歳のときに本格的に画家を志すことを決意します。

ということは、画業の期間はわずか10年ほどになります。

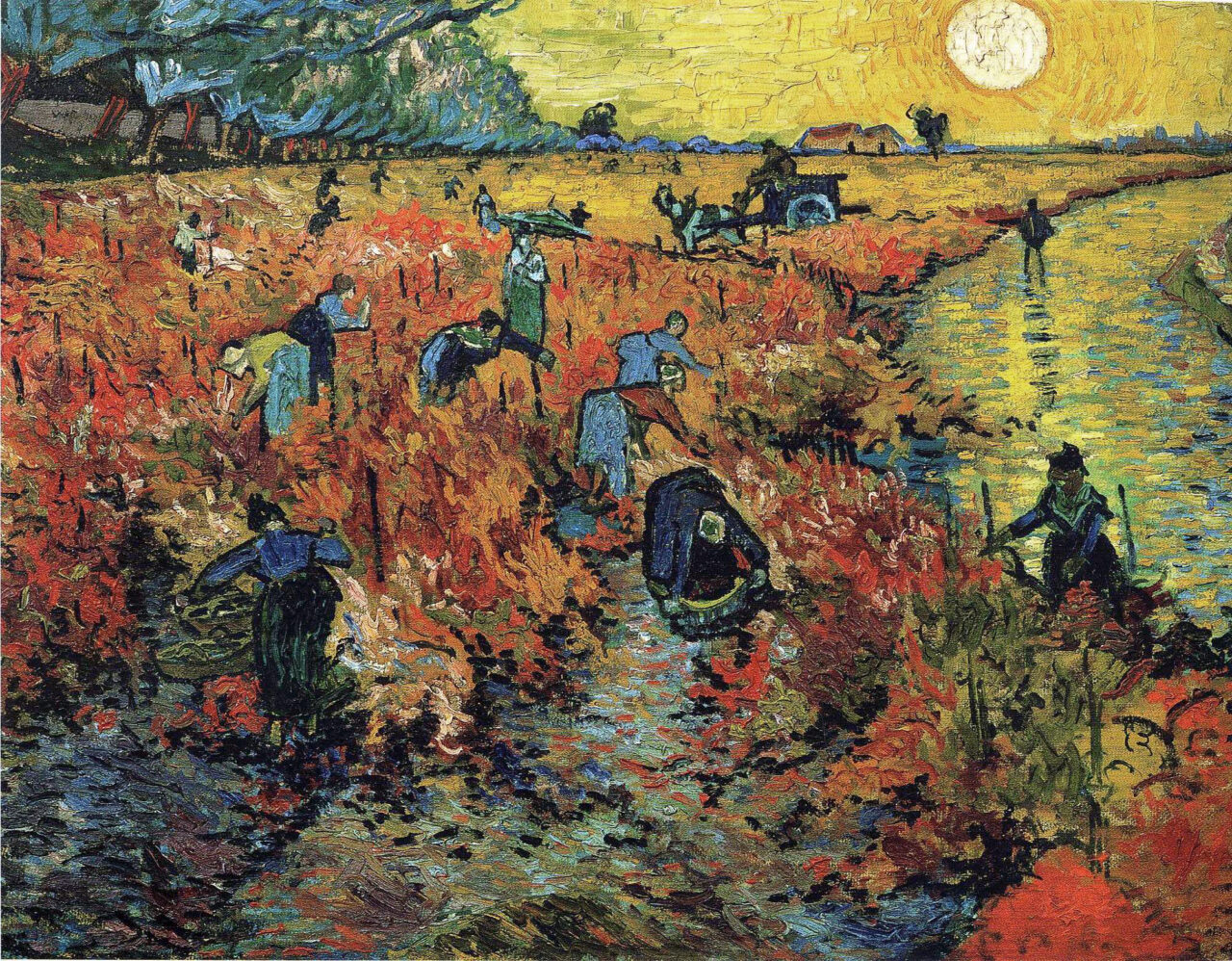

その間になんと2,000点以上の作品を生み出しますが、生前に売れた絵はたったの1点だけだったといわれています。

(唯一売れたとされる《赤い葡萄畑》(1888)👇)

引用:赤い葡萄畑 – Wikipedia

さらに言うと、売れたのはゴッホが逝去する僅か5ヶ月前のこと。

今でこそ知らない人はいない偉人とも呼べるゴッホですが、生前の苦労は量り知れません。

生涯を通して弟テオからの経済的支援に頼り、孤独や精神的な不安と闘いながら制作を続けました。

そして1890年、自ら腹にピストルを撃って亡くなります。

享年37歳。短い生涯の中で、後世に深い影響を与える膨大な作品を残しました。

ゴッホの性格と人柄

ゴッホは感受性が極めて強く、物事に全力で打ち込む一方、人間関係では衝突も多い人物でした。

アルルで共同生活を送った画家ポール・ゴーギャンとの間で激しい口論となり、その後、自らの耳を切り落とすという「耳切り事件」は有名です。

精神的な不安や孤独感に常に苛まれ、感情の起伏が激しい一面がありました。

また、貧しい人々や農民への共感が強く、初期の代表作「ジャガイモを食べる人々」にはその思いが色濃く反映されています。

農民画家として有名なジャン=フランソワ・ミレーを支持しており、ミレーが清貧で厳かな農民の姿を描いたのに対し、ゴッホは農民の行いのありがたさ、自然の恵みを抽出し、自らの解釈で表現しています。

ミレー《種蒔く人》(1850)

引用:ジャン=フランソワ・ミレー – Wikipedia

ゴッホ《種蒔く人》(1888)

引用:フィンセント・ファン・ゴッホ – Wikipedia

ゴッホの人間性は、常人には理解し難い”激情”とも呼べるほどに荒れていたと言えるかもしれません。

しかし、作品に対するひたむきさ、表現力に妥協を許さない筆致、貧する者へ寄り添う心、自らも知るその苦悩、農民に対する尊敬なども人一倍強かったはずです。

ゴッホのそんなエネルギーは、絵画作品からひしひしと感じられるようです。

画風の変遷

ゴッホの画風は、オランダ時代の暗い色調から、パリ滞在を経て明るく鮮やかな色彩へと大きく変化します。

- オランダ時代(1880-1885年)茶色や暗緑色を多用し、農民の生活を写実的に描く。「ジャガイモを食べる人々」が代表作。

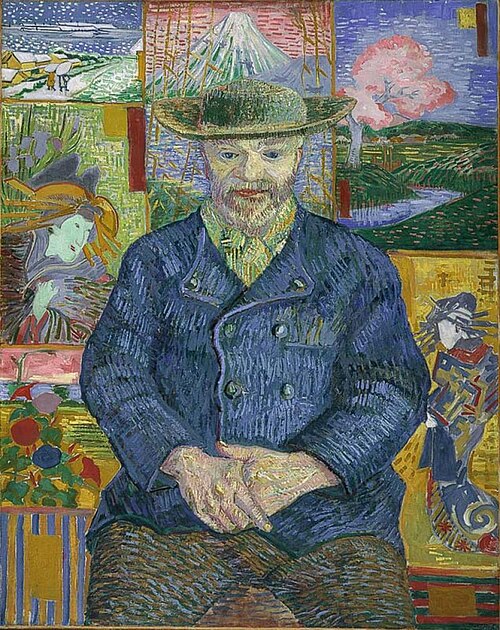

- パリ時代(1886-1888年)印象派や日本美術(浮世絵)から影響を受け、明るい色彩と軽やかな筆致を獲得。モネやロートレックとも交流。

(ゴッホの他、”ジャポニスム”と呼ばれる日本絵画に影響を受けた画家については【こちら】で詳しく紹介しています)

- アルル時代(1888-1889年)南仏の強い光に魅せられ、黄色やオレンジを基調とした鮮烈な色彩へ。「ひまわり」や「黄色い家」がこの時期。

- サン=レミ時代(1889-1890年)精神病院で療養しながら描いた作品群。「星月夜」など、渦巻く筆致と幻想的な風景が特徴。

- オーヴェル時代(1890年)短期間に約70点の作品を制作。「カラスのいる麦畑」など、生命の終焉を思わせる絵も。

《カラスのいる麦畑》(1890)

引用:カラスのいる麦畑 – Wikipedia

代表作の魅力

ひまわり(1888-1889)

引用:ひまわり (絵画) – Wikipedia

アルルでゴーギャンを迎えるために描かれたシリーズ。

強烈な黄色は希望や友情の象徴であり、同時に燃え尽きる命の儚さも感じさせます。

過去の記事で《ひまわり》を取り上げていますので、ご興味があればぜひご覧ください👇

【理由はたった2つ!なぜゴッホの「ひまわり」は有名か?】

【【身の回りのアート🏘️】【マイ・メモリーズ📷】ひまわりを見て思ったこと…「ゴッホの《ひまわり》と全然違うじゃん!」|”感情”を描き出したゴッホの凄さを改めて体感!】

星月夜(1889)

引用:星月夜 – Wikipedia

サン=レミの精神病院からの眺めを描いた作品。

渦を巻く空と輝く星々は、内面の激しい感情と宇宙的な広がりを同時に表現しています。

ジャガイモを食べる人々(1885)

引用:ジャガイモを食べる人々 – Wikipedia

農民の生活の厳しさと誠実さを描いた初期の代表作。

粗い筆致と暗い色調が、当時の貧困と労働の重みを伝えます。

ゴッホが現代に愛される理由

生前は無名だったゴッホですが、死後、弟テオの妻ヨハンナが作品を世に広め、評価は急上昇しました。

ただ、ゴッホは生前より他の画家たちに名が通るほど有名であり、絵を売ろうと思えば売れる状態ではあったそうです。

テオが画商であったことから、もしかしたらテオがゴッホの絵画を保管し、売れ時を待っていたとも考えられますが、テオもゴッホの半年後に亡くなっており、真相はわかりません。

事実なのは、ゴッホの絵画は今もこうして世界中から愛されているということ。

その魅力は、色彩の美しさだけでなく、作品に込められた強い感情と人間味にあります。

その筆致は単なる風景や静物を超え、観る者の心に直接語りかけてくるようです。

部屋に飾るなら

もしゴッホの絵を部屋に飾るなら、「ひまわり」は空間を明るくし、エネルギーを与えてくれます。

「星月夜」は夜の静けさと宇宙の神秘を感じさせ、落ち着いた雰囲気を演出します。

複製画やポスターでも、その力は十分に感じられるでしょう。

まとめ

フィンセント・ファン・ゴッホは、わずか37年の生涯で、人類の美術史に不滅の足跡を残しました。

彼の作品は、喜びや悲しみ、希望や絶望といった人間の感情を色彩と筆致で描き切り、今もなお世界中の人々を魅了し続けています。

ゴッホの絵を前にすると、私たちは「生きる」ということの激しさと美しさを、改めて感じずにはいられません。