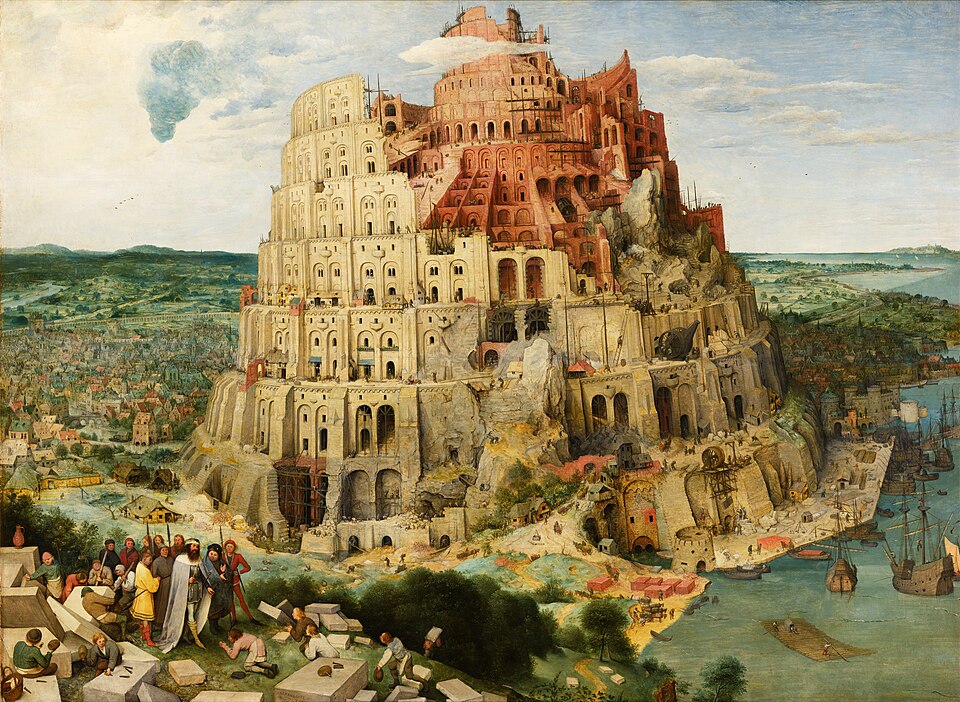

ピーテル・ブリューゲル(父)(1525? −1569、オランダ、ベルギー)が描いた《バベルの塔》は、宗教画や風景画の枠を超え、私たち現代人に深い問いを投げかける壮大な作品です。旧約聖書に登場する「バベルの塔」の物語を題材にしながらも、そこには単なる聖書の教訓を超えた、驚くほど人間的なドラマが込められています。

今回は、ブリューゲルの代表作である《バベルの塔》がいかほどまでに特別なのかを、他の作品との比較を交えながらご紹介します。さらに、思わず「部屋に飾りたくなるほどのお気に入りの1枚」にもなるであろう、その魅力についても深掘りしていきます。

ちなみに、ブリューゲル(父)という書き方は、彼が画家一族であり、同名の息子と区別するために使用されているものです。

《バベルの塔》とは──崇高な夢の果てに

ブリューゲルの《バベルの塔》は、1563年頃に描かれた油彩画で、現在はウィーン美術史美術館に所蔵されています。作品のモチーフは、旧約聖書「創世記」に登場する神話──人々、特に権力者がその力の誇示のために天まで届く塔を築こうとし、その不遜さが神の怒りを買い、人々は散り散りにされ、塔は壊された──という話に基づいています。

この壮大な塔は、まるでローマのコロッセオを思わせる円形構造を持ち(事実、ブリューゲルはコロッセオから着想を得たとされています)、無数のアーチや階層が入り組み、まるで生きているかのように複雑です。細部にまで描き込まれた建設作業の様子、人物たちの姿勢や表情は、ブリューゲルの観察眼と技巧を存分に味わえる見どころです。

他の絵画との比較──ヒエロニムス・ボス他との違い

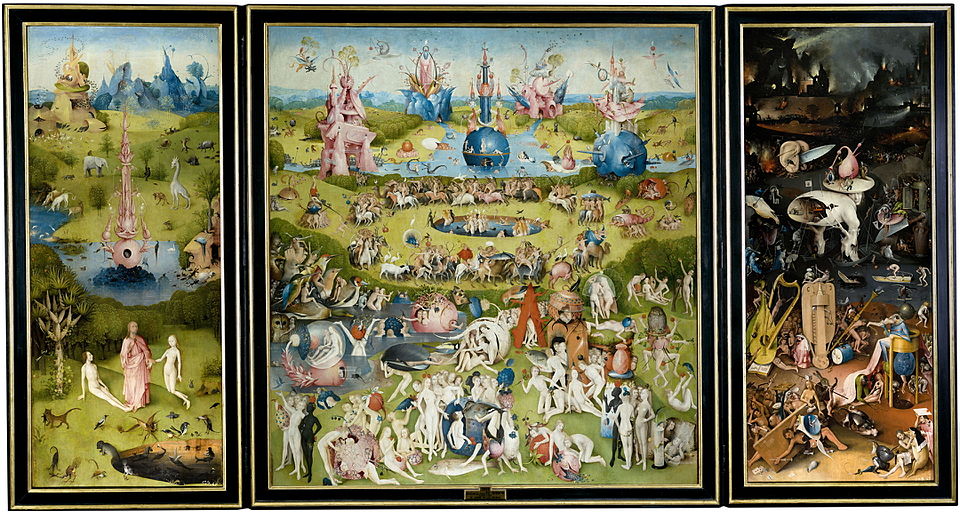

ブリューゲルは、同時代の巨匠ヒエロニムス・ボス(1450?−1516、オランダ)の影響を受けながらも、全く異なるアプローチを取っています。たとえば、ボスの《快楽の園》では、幻想的でグロテスクな世界が広がっており、寓意や象徴性に重きを置いた作風が特徴です。

引用:快楽の園 – Wikipedia

一方、《バベルの塔》は、リアルな構造や労働者の姿を細密に描き、幻想よりも「人間の野望と愚かさ」のリアリズムを前面に出しています。”バベルの塔”という、聖書の中の空想上の建物を描く一方、中世の建築風景を写実的に再現したかのような空想と現実との見事なコンビネーションが、本作を唯一無二の存在にしています。

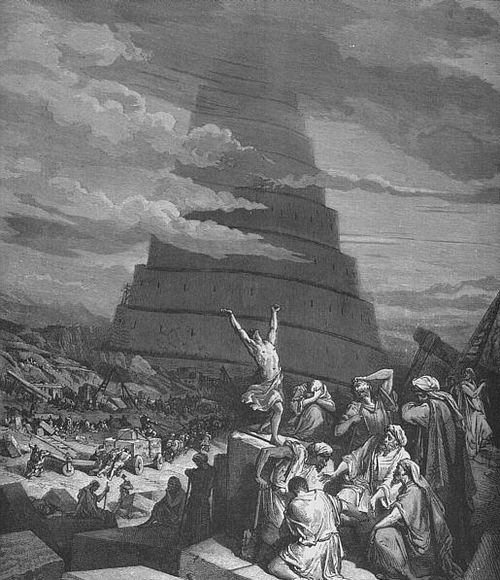

また、同じくバベルの塔を描いた後世の画家たち──たとえば19世紀のギュスターヴ・ドレなどが描く塔は、神秘性や荘厳さを強調する傾向がありますが、ブリューゲルの《バベルの塔》はそこに「瓦礫の予兆」「無理な計画」のような危うさを同時に描き込んでいます。

引用:バベルの塔 – Wikipedia

今なお《バベルの塔》が人々を魅了する理由

では、このような重厚なテーマを扱った絵画が、なぜ現代を生きる我々にとってもなお魅力的でかつ訓戒的なのでしょうか。以下、その理由を3点にまとめてみます。

思索を誘うモチーフ

《バベルの塔》は、見る者に思索を促します。「人間の限界とは?」「進歩とは?」「挑戦とは?」「無謀とは?」「幸福とは?」「力とは?」…という哲学的テーマが、日々の生活の中でふとした瞬間に浮かび上がってくるでしょう。アートとはただ眺めて美しいだけでなく、「問いを立てる力」を持ってこそ、真に豊かな時間をもたらします。

空間に深みを与える視覚的インパクト

巨大で緻密な塔の構造は、部屋の壁に掛けるだけで空間のスケール感を大きく変化させます。例えばリビングや書斎に飾れば、まるで自分の世界に壮大なストーリーが流れ込んでくるかのよう。見る角度や光の当たり方によって表情を変えるのも魅力です。精密で繊細、妥協を一切感じさせない完成度と、奥深くにも壮大な景色を感じさせる見事な比率で描かれた風景は、海を越え時代を越え、人々を魅了し続けます。

歴史あるクラシック感で日常空間が違ったものに

16世紀のヨーロッパ美術という文脈に加え、歴史性と神話性を併せ持つ本作は、「知性」や「趣味の良さ」をも内包しているかのようです。クラシックな額縁との相性も良さそうですね。モダンな空間における対比的なアクセントとしても、人気の理由の一つと言えるでしょう。

まとめ──《バベルの塔》を通して自分に問いかける疑問

ブリューゲルの《バベルの塔》は、ただの歴史画でも宗教画でもありません。それは「人間とは何か」「私たちはどこに向かおうとしているのか」という、普遍的な問いをアートという形で投げかける、まさに時代を超えた名作です。

だからこそ、時に《バベルの塔》を眺めることで、今の自分はどんな立ち位置にいるのか、焦りすぎてはいないか、無謀ではないか等々、立ち止まって改めて考えることができる、そんな力がある作品なのです。ただ美しいだけではない、教訓に溢れた一枚です。

ぜひ、あなたも《バベルの塔》をお気に入りの絵画の一つにしませんか?