「我々は何者か?」

この問いは、ただの哲学的な抽象ではありません。私たちが日々の生活の中で、ふと立ち止まったとき、静かに心の奥底から湧き上がるものです。そして、この問いを鮮烈な色彩と象徴で描き切った画家がいます。

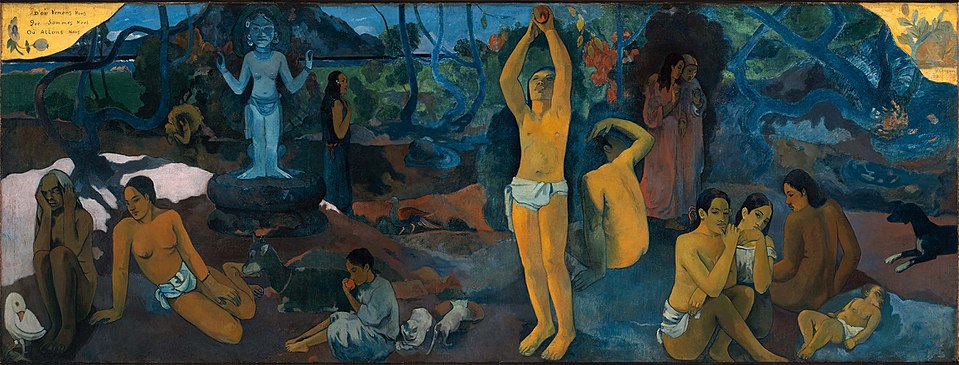

それがポール・ゴーギャン――彼の代表作『我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか』(以下、『我々は何者か』)(1897年)です。

タヒチで描かれた“遺書”のような傑作

ゴーギャンは西洋文明に失望し、文明の影響がない南国タヒチへ渡ります。自然と共に生きる先住民たちの姿に“本来の人間性”を見出し、芸術に昇華していきました。

そんな彼が人生の終焉を覚悟しつつ描いたのが、『我々は何者か』です。

実際彼は失敗に終わったものの、本作を描き上げた後に自殺を試みました。そこには、体調不良や経済的な困窮、娘を亡くすなど、耐え難い苦しみが重なっていたそうです。そのような背景もあり、『我々は何者か』はゴーギャンにとっての”遺書””人生の集大成”とも呼ぶべき作品であるわけですね。

さて、タイトルのままではありますが、この絵画には3つの問いが込められています。

• 我々はどこから来たのか

• 我々は何者か

• 我々はどこへ行くのか

画面には赤ん坊から若者、そして老婆までの人間の他、犬や猫、鳥などの動物、そして南国の神様の存在も描かれています。

そこにいる人々の様子は、思索する者、日々の営みの中にいる者、寄り添いあう者、我々鑑賞者を静かに見つめる者等々。華やかでもなく、ましてや暗くもなく。ただ「今」に生きる存在として、私たち自身を重ね合わせずにはいられません。

他の画家たちの“人間探求”との違い

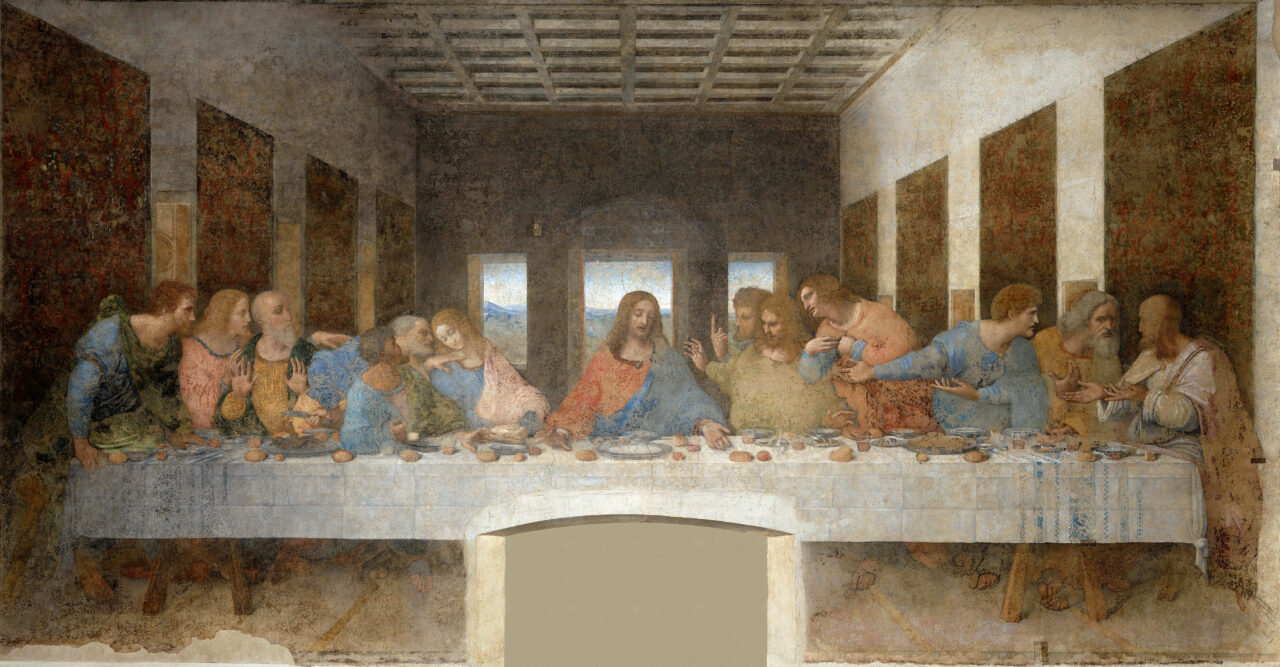

レオナルド・ダ・ヴィンチ『最後の晩餐』

引用:最後の晩餐 (レオナルド) – Wikipedia

ダ・ヴィンチもまた「人間とは何か」に強い関心を抱いていました。『最後の晩餐』では、イエスと12使徒の感情や葛藤を微細な表情で描き、「人間の内面」を徹底的に可視化しています。

→ ゴーギャンは内面ではなく、人間という存在そのものを、シンボルや構図、自然との関係性を通して描いています。実際『我々は何者か』に描かれている人々は無表情であり、ただ自然の中に「ある」ものとして存在しています。

エドヴァルド・ムンク『叫び』

引用:叫び (エドヴァルド・ムンク) – Wikipedia

ムンクの『叫び』は、近代社会における個の不安と存在の苦しみを象徴した名作です。見る者を不安にさせるそのフォルムは、「我々は何者か」という問いに対し、「わからない」という苦しみを投げかけます。

→ ゴーギャンは、より自然と人間の調和に注目しており、不安ではなく根源的な静けさで答えようとします。

「我々は何者か」に対する、絵画ならではのアプローチ

美術は、言葉では表現しきれない領域を伝える力があります。

ゴーギャンはこの作品を通して、文明や宗教、社会的な役割といった“後付け”を超えた、本質としての人間像を描こうとしました。

現代では「社畜」という言葉も生まれて久しいですが、いつの間にか社会構造に取り込まれ日々を忙しく過ごしていると、そうした「自分とは一体何者か」「人間とはどんな存在か」など、根源的な謎に疑問を持つこともつい忘れてしまいますよね。

彼が描いた人物たちは写実的ではありません。しかし、どこかで「自分だ」と感じさせる普遍性があります。

それはきっと、ゴーギャンが目指して描いた「自然に還る人間の姿」に、私たちが潜在的に惹かれるからかもしれません。

【比較】印象派との違い

モネやルノワールに代表される印象派は、光や風景の一瞬を切り取ることで、感覚的な美を追求しました。

一方、ゴーギャンはそこから一歩踏み込み、「私たちはなぜ、そこにいるのか?」という根本的な問いを重ね合わせて描いています。

この違いは、ただの作風の違いではなく、芸術の目的そのものの違いと言っても過言ではありません。

「人間とは?」に対する答え

『我々は何者か』の中に、明確な“答え”は描かれていません。ですが、全体から伝わってくるのは、「人間とは自然の一部である」という静かな確信です。

現代を生きる我々にとって、見過ごされがちなこの感覚は、今こそ再び取り戻すべきものかもしれません。

まとめ|絵画が問いかける「私たちの存在」

ポール・ゴーギャンは、絵筆を通して「我々は何者か?」という問いを私たちに差し出しました。

それは、芸術家の思索であると同時に、私たち一人ひとりに投げかけられている問いです。

変化目まぐるしい現代において、ゴーギャンが当時目にしていたタヒチのような景色のある場所に身を置くことは困難なことかもしれません。

だからこそ、『我々は何者か』を眺める度に、改めてこの問いに向き合う時間があっても良いのではないでしょうか。