こんにちは!皿(sara)です☺️

今回は絵画において、宗教画の入り口と言っても過言ではない、「アトリビュート」という用語を紹介します!具体例となる絵画と合わせて、わかりやすく解説していきますね!

アトリビュートとは何か

アトリビュートは日本語で「持物(じもつ)」と訳すことができます(英語の”attribute”は「属性」と訳します)。要は、「絵の中の登場人物が所持しているもの、身につけているもの」のことを指します。これが何故重要かと言えば、結論から申しますと「誰を描いているかが分かるから」です。

例えば、下の2つの絵をご覧ください↓

ピーテル・パウル・ルーベンス《使徒聖ペテロ》(1610-1612)

引用:ペテロ – Wikipedia

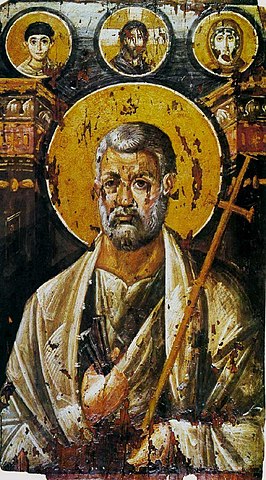

《聖ペテロ》(7c)

引用:聖カタリナ修道院 – Wikipedia

あなたは、この2つの絵で描かれている人物が同一であると分かるでしょうか。正直、見た目だけで判断するとなると困難かと思います。「白髪で立派な髭が生えた老人」なんぞ、歴史上きっとごまんといるでしょうから。

さらに、絵画は描く人が違えば捉える特徴も異なります。用いる画法も違えば、国が異なることもあるでしょうし、さらに描かれた時代が数世紀も違うとなればもはや見た目だけで識別することはほぼ不可能と言えるでしょう。

そんな時「アトリビュート」となるアイテムが描かれていれば、見る人が「ああ、あの人を描いているんだな」と共通して理解することが可能になるのです。

上で紹介した2つの絵画に共通しているアトリビュートは「鍵」です。描かれている人物はキリスト教の聖書である「新約聖書」に出てくる「聖ペテロ」という人物です。聖ペテロはイエス・キリストの一番弟子と言われ、イエスから天国の鍵を授けられたというエピソードから、宗教画において「鍵(束)=聖ペテロ」という構図が定着しました。

このようにアトリビュートには、描かれる人物にちなんだアイテムが用いられることが多いです。

布教活動に欠かせなかった絵画

現代日本に住む我々にとって、義務教育を受け文字の読み書きができることは至極当然のことですが、他国では今も識字率が低い国もあります。それが、何百年も前の状況となればその数値の低さはなおさら顕著です。

いかなる宗教の教典にしろ、当然ながらそれは文字で記されています。しかし過去、文字を読めたのは一握りの権力を有する貴族や教育を受けられる富裕層のみでした。よって、どれほど教典を広めたところで、それを読める人はごくごくわずかだったのです。

そこで用いられたのが、絵画。文字は読めずとも絵なら見ることができます。絵画の持つ役割というのは、世界中長い歴史の中で最重要と言っても過言ではないほど、人々に情報を伝えるためのメディアとして重宝されていました。

現代科学でも、記憶の定着ということにおいて、文字情報よりも視覚情報の優位性が証明されています。

絵や図を描くなど、「視覚」を使って説明すると、理解しやすく、また何倍も記憶に残りやすくなります。

引用:樺沢紫苑『学びを結果に変える アウトプット大全』(2018年 サンクチュアリ出版)

ある事柄を説明して、72時間後にどれだけ覚えていたかを調べた実験があります。「口頭で説明」した場合は、10%しか記憶していなかったのに対し、「絵を使いながら説明」した場合は、65%も覚えていました。視覚を使うと、口頭で説明するよりも6倍以上記憶に残るのです。(中略)

文字よりも、絵は圧倒的に記憶に残りやすい。インプットが視覚的であればあるほど認識されやすく、思い出す可能性が高くなる。心理学ではこれを、「画像優位性効果」と呼びます。(中略)

文字情報だけで伝えるよりも、視覚情報を併用したほうが、情報伝達するうえで圧倒的に有利です。人に納得してもらうのに、絵や図を描いてビジュアル的に説明するのは必須の方法といえます。

過去、布教活動に欠かすことができなかった絵画という手段。しかしそこに「何が描いてあるか」が伝わらなければ意味がありません。「アトリビュート」により誰が、何が描かれているかが伝わったからこそ、広く民衆に情報を広めることができたのです。

アトリビュートの例

それでは最後に、他のアトリビュートを紹介していきます。

前々項で紹介した「聖ペテロ」の「鍵」は代表的なものですが、他の数多くの聖人や登場人物にあってもそれぞれにアトリビュートが存在しています。

聖母マリア、洗礼者ヨハネのアトリビュート

ラファエロ・サンティ《美しき女庭師》(1507-1508)

引用:美しき女庭師 – Wikipedia

まず、聖母マリアのアトリビュートは〈赤い衣服〉〈青いマント〉です。また、純潔を意味する〈白い百合〉も聖母マリアのアトリビュートですが、そこには必ずと言っていいほど「大天使ガブリエル」も描かれています。大天使ガブリエルは、処女だったマリアがキリストを身籠ったことを伝えた存在であり、その場面はキリスト教の始まりとも呼べる重要なシーンなので人気があり、よく描かれます。よって、〈白い百合〉は聖母マリアと大天使ガブリエル両名のアトリビュートとも言えます。

レオナルド・ダ・ヴィンチ《受胎告知》(1472頃)

引用:受胎告知 – Wikipedia

そして、洗礼者ヨハネのアトリビュートは〈毛皮(の衣)〉〈十字架の杖〉〈子羊〉となります。洗礼者ヨハネはイエス・キリストに洗礼を授けた人物とされています。よくイエスと共に赤子の姿で描かれることがあるので、毛皮や十字架の杖が身につけられているかどうかで見分けることができます。

ギリシャ神話のアトリビュート

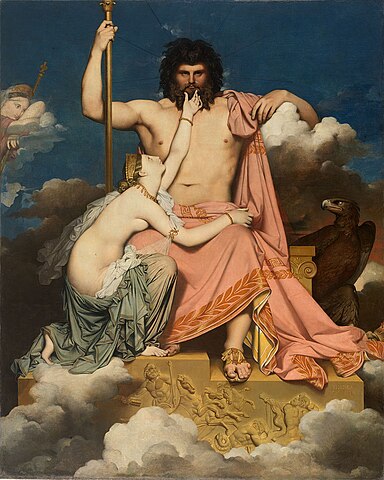

ジャン=オーギュスト・ドミニク・アングル《ユピテルとテティス》(1811)

引用:ユピテルとテティス – Wikipedia

アトリビュートはキリスト教だけで用いられるものではありません。例えばギリシャ神話の最高神であるゼウスのアトリビュートは〈鷲(わし)〉〈笏(しゃく)〉です。上の絵にはそのどちらも描かれています。最高神の名に恥じない、力強い印象を与えるアトリビュートですね。

他のギリシャ神話の神々にも、〈赤いバラ〉〈月桂冠〉〈弓矢〉などのアトリビュートが用いられていて、それぞれの神の属性・特徴を表しています。

おわりに

以上、「アトリビュート」についての解説でした。

絵画における「アトリビュート」の意味、重要性がわずかでも伝わったのなら幸いです☺️

文中で説明したように、「布教活動において絵画は必須」だったわけですが、もちろんこれは宗教活動に限った話ではありません。識字率が低かった過去において、いかなる情報も民衆に広く伝えるため、絵画は最重要手段の1つでした。時代が代われば求められるものも変わっていきます。時代ごとに流行した絵画をとおして、当時の世相を学ぶこともできますね。

私ももっと、時代ごとに流行った絵画の変遷を追い、当時の人々や風景に思いを馳せてみようと思います。

それでは、この辺で。最後まで読んでいただいてありがとうございました!

参考文献:井内舞子『教養として知っておきたい名画BEST100』(2021年 永岡書店)/ 佐藤晃子『名画のすごさが見える西洋絵画の鑑賞辞典』(2020年 永岡書店)/ 池上英洋『西洋美術史入門』(2012年 ちくまプリマー新書)