突然ですが、「ジャポニスム(Japonisme)」という言葉をご存じでしょうか?

これは、19世紀後半から20世紀初頭にかけて、西洋の芸術家たちが日本の美術や文化に強く影響を受けた動きのことを指します。

絵画に興味のない人でも一度は聞いたことがあるであろう名だたる巨匠たちも、ジャポニスムの波を受けています。

現代の私たちにとっては「和風」や「日本テイスト」は当たり前のように思えるかもしれませんが、当時のヨーロッパの人々にとって、日本文化はまさに「未知との出会い」でした。

本記事では、ジャポニスムがどのように絵画に影響を与えたのか、そしてその魅力が今なおインテリアアートとして輝き続けている理由を、初心者の方にも親切に、わかりやすく解説します。

ジャポニスムとは?

19世紀半ば、日本が鎖国を解いて西洋との貿易を再開したことで、浮世絵や着物、陶磁器といった日本の美術品が大量にヨーロッパへ渡るようになりました。

きっかけとなったのは、1867年開催のパリ万博でした。

これを見て衝撃を受けたのが、当時のフランスを中心とする芸術家たちです。

特に印象派の画家たちは、日本の浮世絵の「大胆な構図」「平面的な色づかい」「日常を切り取る視点」に強く惹かれました。

つまりジャポニスムとは、

「日本の美的感覚にインスパイアされた西洋美術のスタイル」

と言えるのです。

また、ジャポニスムの影響は絵画界にとどまらず、なんとあの『月の光』で有名なドビュッシーが、葛飾北斎の《富嶽三十六景》に触発されて作曲までしたそうです。

当時のジャポニスムの衝撃は相当のものであったと思われます。

ジャポニスムに影響を受けた有名画家と作品紹介

では、実際にどのような画家たちが影響を受け、作品が生み出されたのかをご紹介していきます。

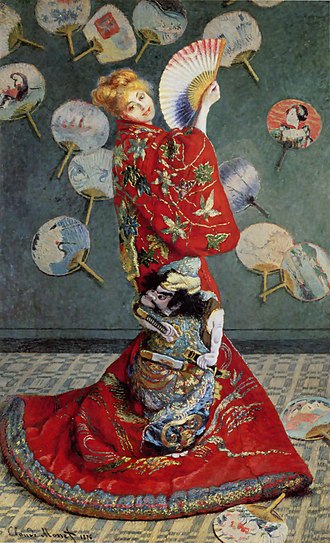

クロード・モネ《ラ・ジャポネーズ》 & 《睡蓮》シリーズ

《ラ・ジャポネーズ》(1876)

引用:ラ・ジャポネーズ – Wikipedia

印象派の巨匠クロード・モネは、日本美術に大きく魅了された画家の一人です。

代表作のひとつ《ラ・ジャポネーズ》(1876年)では、赤い着物を着たモネの最初の妻カミーユが、日本の扇子に囲まれて立っています。

この作品は、まさに「日本趣味」への愛情を前面に出したもので、背景の扇子や着物の柄が非常に華やかに描かれています。

金髪美人×和装束という組み合わせがなんとも新鮮ですね。

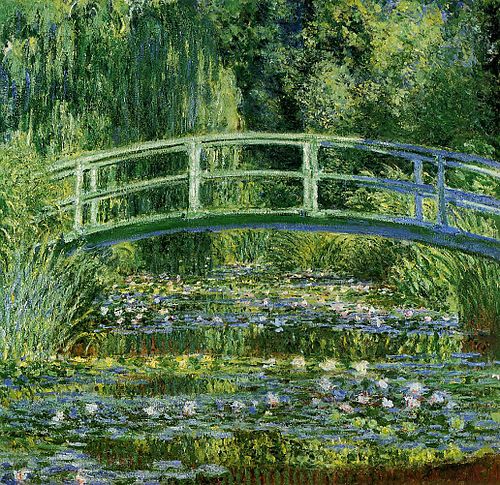

《睡蓮と日本の橋》(1899)

引用:睡蓮(モネ) – Wikipedia

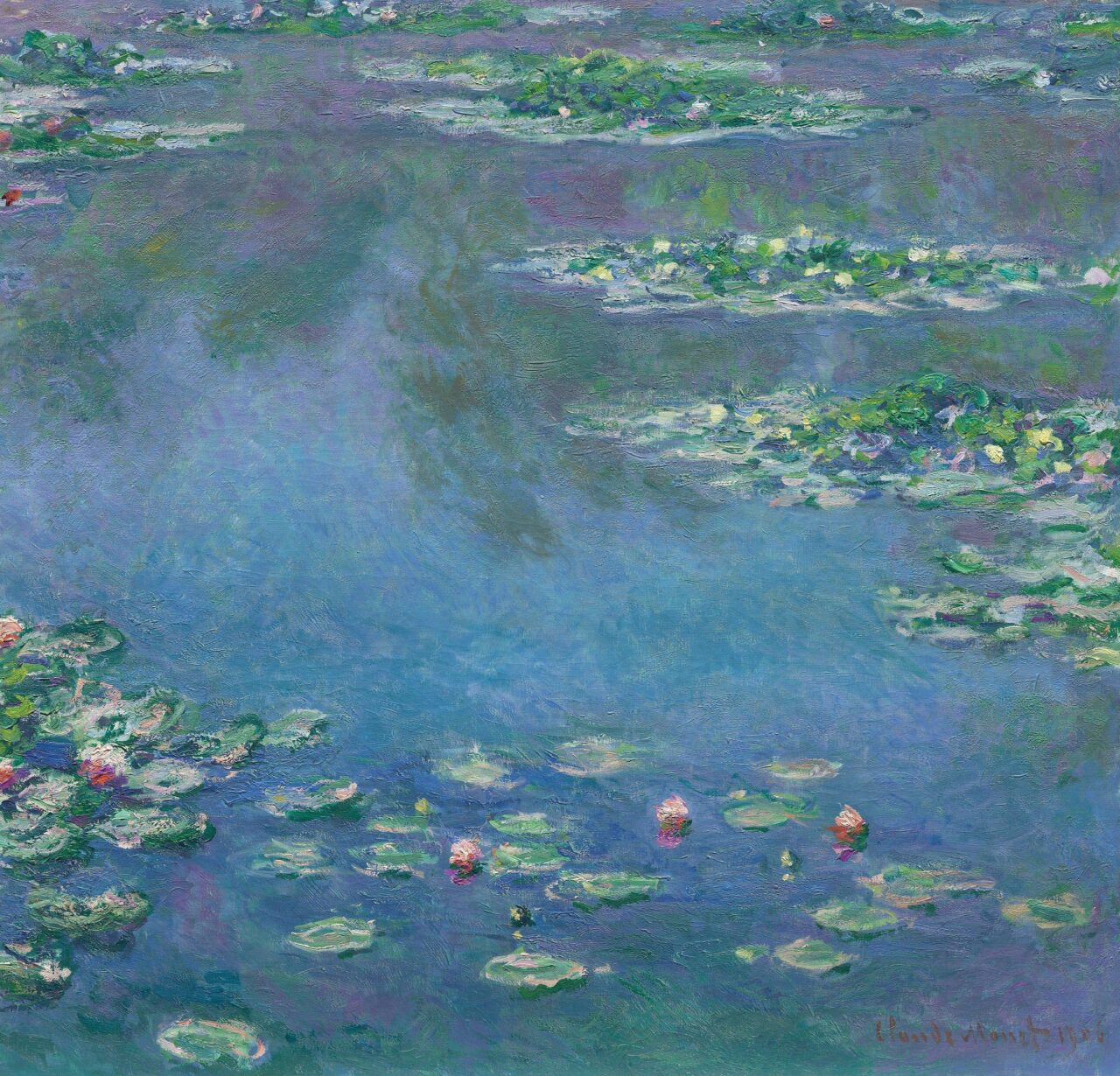

《睡蓮》(1906)

引用:睡蓮(モネ) – Wikipedia

印象派の巨匠によって描き出された睡蓮からは、水面が穏やかに揺れる様子、風や鳥の音、心地よい空気感までもが伝わってくるようです。

この睡蓮が綺麗な池は、実はなんとモネの自宅の庭に造成した池なんです。

そして、《睡蓮と日本の橋》というタイトルからもわかるように、自らのお気に入りの池に日本風の橋を架けるまでに、日本の風景に惚れ込んでいました。

また、何枚も制作されている《睡蓮》ですが、その構図、構成、色使いなどは、日本の版画による影響が指摘されています。

技術だけでなく、自らの目を楽しませる目的においても日本の要素を取り込む姿からは、モネがいかに”ジャポニスム”の影響を受けていたかがわかります。

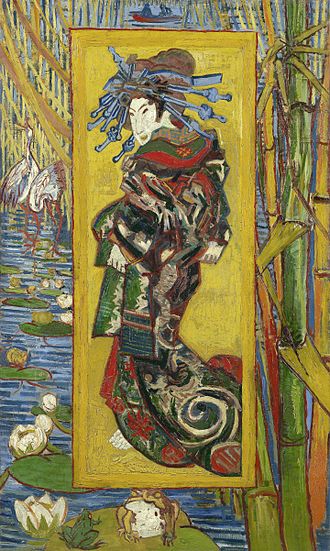

ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ《花魁》 & 《タンギー爺さん》 & 浮世絵の模写

《花魁》(1887)

引用:ジャポニスム – Wikipedia

《ひまわり》や《星月夜》などで日本でも抜群の知名度を誇る、ゴッホによる花魁の絵画。

ゴッホにあっても浮世絵の版画収集をしていたほど、”ジャポニスム”の影響を受けています。

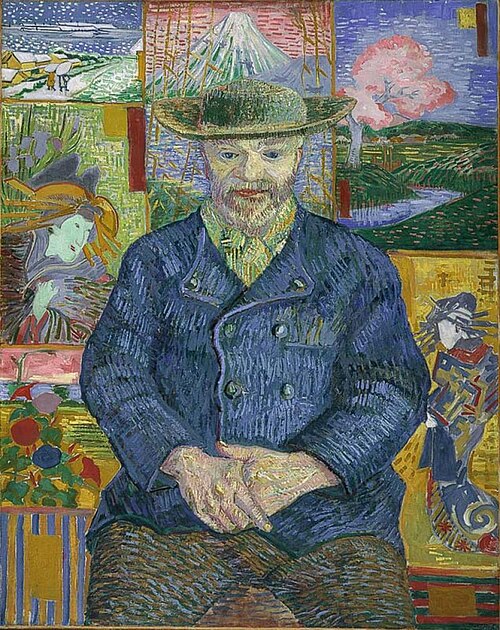

《タンギー爺さん》(1887-1888)

引用:ジャポニスム – Wikipedia

中央の男性は、パリで画材屋兼画商を営んでいた人物であり、当時黎明期にあった印象派の画家たちにも理解を示していたことから、ゴッホをはじめ当時の画家に親しまれていた人物。

そんな男性の後方には、浮世絵が配置されています。

画家たちに親しまれていたタンギー爺さんと日本の情景とには、重なるものがあったのだと思われます。

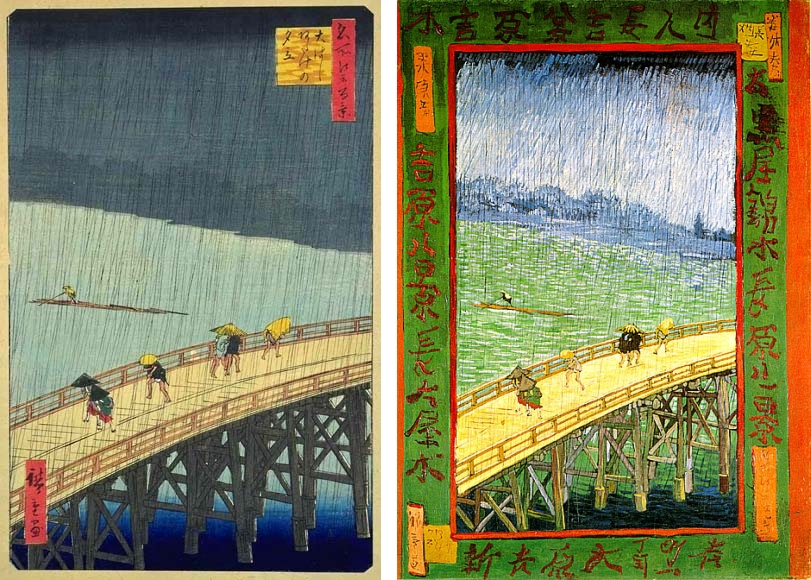

歌川広重の浮世絵《大はしあたけの夕立》(1857)(左)と、ゴッホによる模写(右)

引用:ジャポニスム – Wikipedia

歌川広重の浮世絵(左)と、ゴッホによる模写(右)

引用:ジャポニスム – Wikipedia

ゴッホは特に浮世絵に感銘を受け、葛飾北斎や歌川広重の作品を模写したことで知られています。

背景には日本語の文字をあしらうなど、ゴッホ独自の解釈も加えられています。

強い色彩と力強い筆致が特徴で、「西洋が見た日本」という視点を楽しむことができます。

なお、ゴッホは日本を夢見ており、「憧憬」とも言える感情を抱いていたそうです。

実際、彼が他の画家を募り、共同生活を送るに相応しい環境=ユートピアであると見定めた南仏アルルという地域は、他でもない、浮世絵のような日本と同等の鮮やかな景色を求めた結果、たどり着いた場所とされています。

アンリ・ド・トゥールーズ=ロートレック《ムーラン・ルージュのラ・グーリュ》 & 《ディヴァン・ジャポネ》

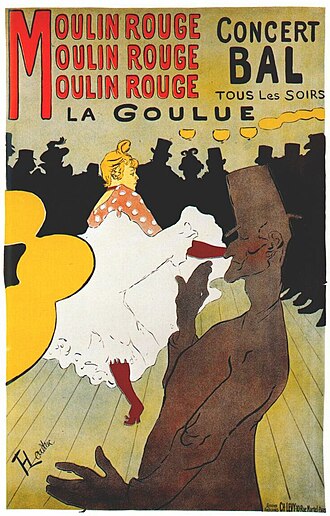

《ムーラン・ルージュのラ・グーリュ》(1891)

引用:アンリ・ド・トゥールーズ=ロートレック – Wikipedia

パリのキャバレー「ムーラン・ルージュ」の2人の花形ダンサーを描いたポスター作品。

主役のラ・グリュ(女性ダンサー)を中央奥に、手前の男性ダンサーをシルエットにするという大胆な構図をしています。

こうした人物の配置や、シルエットなど単純化された形、限られた色彩のみを使用している点は、浮世絵から取り入れられたとされています。

《ディヴァン・ジャポネ》(1892)

引用:アンリ・ド・トゥールーズ=ロートレック – Wikipedia

題名の「ディヴァン・ジャポネ」とは「日本の長椅子」という意味で、カフェ・コンセール(ショーを見せる飲食店)の店名でもあります。

“ジャポニスム”が芸術作品のみならず、世俗的にも流行していたことがわかります。

ジャポニスムの影響が見られる他の画家

以上紹介した以外にも、マネやクリムト、ドガなどなど、、、

超有名な画家だけでもこれだけいますから、”ジャポニスム”には枚挙にいとまがありません。

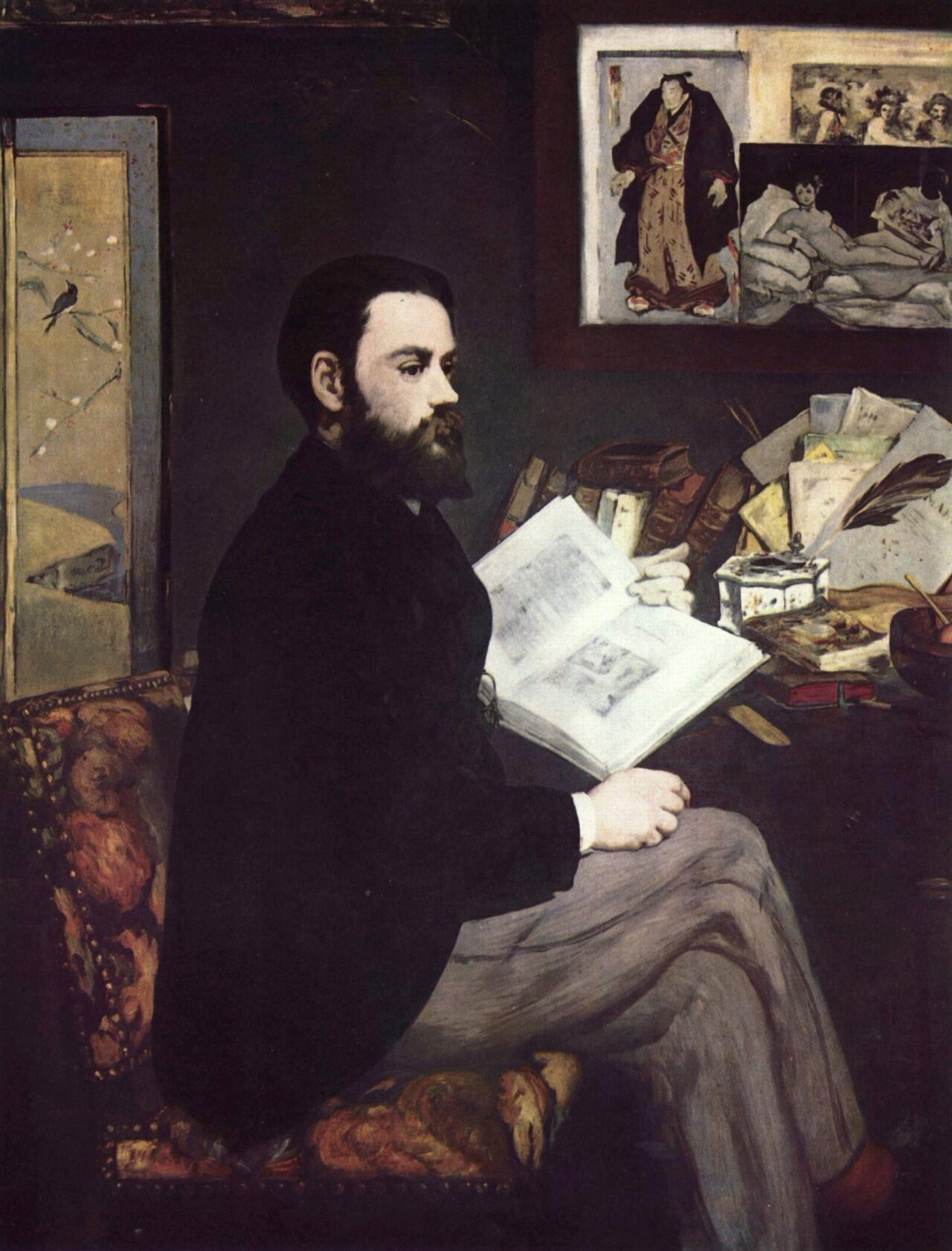

エドゥアール・マネ《エミール・ゾラの肖像》(1866)

引用:ジャポニスム – Wikipedia

後方に飾られている日本の絵画は、マネの実際のコレクションであると言われています。

グスタフ・クリムト《接吻》(1907-08)

引用:接吻 (クリムト) – Wikipedia

狩野永徳《唐獅子図屏風》(16c後半)

引用:狩野永徳 – Wikipedia

クリムトの金箔を背景全面に貼り出す技法は有名ですが、こちらも日本古来の技法である金屏風からインスピレーションを受けていたと言われています。

ジャポニスムの魅力とは?

「余白」を大切にした美学

西洋画が陰影や立体感を追求していたのに対し、日本の美術は「余白」「簡潔さ」「平面性」を重視していました。

🔶 ジャポニスムの特徴

- 背景を大胆に省略し、人物と文字のみで構成

- 人物の輪郭をはっきりとした線で表現

- 「トリミングされた構図」=画面から人物がはみ出す構成は浮世絵特有

これら価値観や表現方法の違いが、西洋の芸術家たちにとっては新鮮で革新的だったのです。

自然や日常の再発見

浮世絵に多く描かれていたのは、庶民の日常や自然の風景。

「絵画=宗教や歴史を描くもの」という価値観から脱却し、芸術の自由さを再発見するきっかけにもなりました。

まとめ:あなたの部屋にも、ひとさじのジャポニスムを

日本芸術が西洋の巨匠たちに与えた影響の大きさ、少しはお伝えできましたでしょうか。

彼らが日本美術に惹かれ、そして制作された数々の作品は、今も色あせることなく輝き続けています。

モネの《ラ・ジャポネーズ》やゴッホによる浮世絵の模写など、和の要素が融合した名作は、インテリアとしても個性を演出してくれます。

「絵画は難しそう…」と感じている方も、まずは“西洋が見た日本”という視点から楽しんでみてはいかがでしょうか?

ジャポニスムは、我が国日本で連綿と受け継がれてきた美意識・技術と、芸術の地である西洋との異文化が交わることで生まれた美の結晶です。

ぜひ、あなたの空間に取り入れる際の候補にしてみてくださいね。