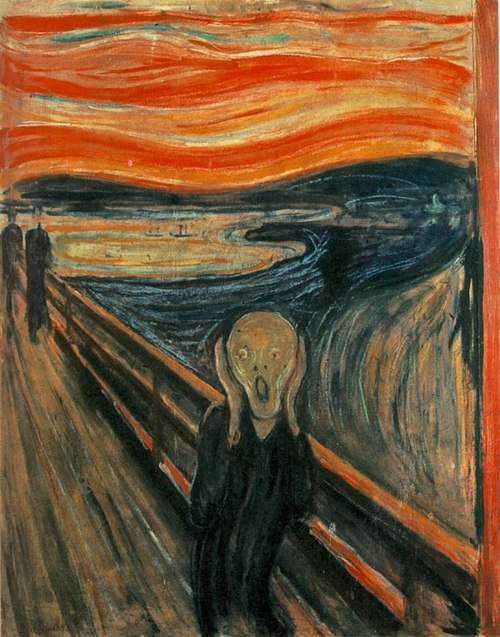

あなたの部屋に、たった一枚で感情の深淵を映し出す絵があるとしたら、それはエドヴァルド・ムンク(1863−1944、ノルウェー)の《叫び》(1893)かもしれません。奇妙に歪んだ空、口を開けて頭部を両手で押さえる人物、波打つような線――《叫び》は一見すると不安をかき立てる絵に見えますが、実はその不安こそが、私たち現代人に深く共鳴する“魅力”でもあるのです。

この記事では、《叫び》がなぜこれほどまでに有名になったのか、そのオリジナリティは何か、そして現代に生きる私たちに何を問いかけているのかを探りながら、最後には一見恐ろしく見える本作を思わず「部屋に飾ってみたいかも」と感じてしまうような、その魅力について紹介していきます。

ちなみに、😱←この絵文字も《叫び》から来ていると言われています。言われてみればそっくりですね!古今東西を代表する”恐怖”を表現した絵画である《叫び》について、ぜひ本記事で知っていってください。

なぜ《叫び》はこれほど有名なのか?

ムンクの《叫び》が世界中に知られるようになった背景には、いくつかの理由があります。

“感情そのもの”を描いた絵画

描かれた人物は具体的な誰かではなく、むしろ「不安」や「孤独」といった抽象的な感情を象徴する存在として表現されています。ムンク自身も日記にこう記しています。

「私は自然を貫く大きな叫びを感じた。」

そう、実は《叫び》は、中央の人物が叫んでいるのではなく、自然から聞こえる”叫び”を聞いているのです。自然から聞こえてくる”叫び”の大きさ、悲痛さ、孤独感にとてつもない恐怖を感じ、思わず耳を塞いでいる描写なのです。

ムンク自身の人生も《叫び》に負けないくらい、暗く、不安で、痛ましいものでした。幼少期に家族を病気で亡くし、自身も病弱だったことから常に死への不安に苛まれていました。

美形で女性からはモテたものの逆にそれが不幸だったのか、上手くいかずに失恋続きで、ある時には結婚に臆病だったムンクに痺れを切らした恋人が「自殺する」と拳銃を持ち出し、それを止めようとしたところ銃が暴発。ムンクの指を吹き飛ばしてしまう事件が起こります。この出来事は長く彼を苦しめることとなりました。

《叫び》はムンク個人の暗く辛い体験に根差しつつも、人類共通の感情を突きつけてくるものでもあるのです。

ちなみに、ゴッホの《ひまわり》がなぜ有名なのかという理由も、実は同様であったりします。詳しくは【こちらの記事】で紹介しておりますので、ご興味があればぜひ読んでみてください!

普遍性と視覚的インパクト

赤くうねる空と恐怖を感じる人物の対比、波打つ線のリズムは、誰が見ても心に強く残ります。

《叫び》のきっかけとなったのは、ムンクが友人と一緒に歩いていた時。急に体調不良に襲われたムンクは、その時の不安を煽るほど赤くなった空、奥に広がる影のように黒いフィヨルド、そして友人(《叫び》の左端に描かれている2名の人影)が我関せずと先に行ってしまった孤独感に襲われ、同時に”自然を貫く大きな叫び”を聞き、それまでに経験したことのないような強い恐怖を感じたのです。

その強烈的な構図は、一方でわかりやすくキャッチーでもあることから、ポップカルチャーや広告、パロディなどで無数に引用され、誰もが知る名作として、作品そのものが独り歩きするほどになりました。

他の作品と比較してわかる《叫び》の独自性

絵画史を振り返ると、感情を描いた作品は他にもあります。たとえばフランシスコ・デ・ゴヤの《我が子を食らうサトゥルヌス》や、ポール・ドラローシュの《レディ・ジェーン・グレイの処刑》なども、恐怖や絶望を鋭く描き出しています。

引用:我が子を食らうサトゥルヌス – Wikipedia

「将来、自分の子に殺される」という予言を聞いたサトゥルヌスが恐怖に駆られ、我が子を食い殺す神話の場面を描いた作品。我を失って暴走する狂気を、具体的かつ凄惨な表現で書き出しています。

引用:レディ・ジェーン・グレイの処刑 – Wikipedia

イングランド史上初の女王となるもわずか9日後に退位させられ、16歳4ヶ月の若さで処刑された不運の女性を描いた作品。自らの力ではどうすることもできない理不尽、周囲にいる人物たちのまるで機械的なほどに冷静な態度に、ジェーン・グレイの言い表せない恐怖がこれでもかと伝わってくるようです。

これらは具体的な神話や人物をモチーフにしているのに対し、《叫び》は誰でもなく、感情そのものを主人公にしています。この点が《叫び》の最大のオリジナリティです。

のっぺりとした無機質な顔も、もしかしたら鑑賞者が自分自身を重ね合わせやすいようにした工夫なのかもしれませんね。

また、印象派が自然の光や色彩を追求したのに対し、ムンクは色彩を内面の叫びとして使用しました。たとえば、空が赤く燃えているのは、実際の夕焼けではなく、内なる感情の爆発を象徴しているのです。

つまり、《叫び》は視覚表現の中に心理描写を融合させた、いわば“心の風景”を描いた先駆け的な作品なのです。

現代人にとっての《叫び》――問いかけと癒し

SNS、リモートワーク、情報過多、孤独、気候変動……現代を生きる私たちは、かつてないほどの“静かなストレス”に晒されています。表面上は何も叫んでいないけれど、心の中ではムンクの人物のように確かに”叫び”が聞こえる――そんな共感を抱いたことはありませんか?

《叫び》は、そのような抑え込まれた感情を可視化し、肯定してくれる存在です。「あなたに聞こえている叫びは、確かに存在するものだ」――そんなメッセージが、絵から静かに響いてくるのです。

また、《叫び》は“見る人の心を映す鏡”でもあります。ある日には恐怖、別の日には安堵や共感を覚えることもあるでしょう。だからこそ、飾ることでその日の自分と向き合う“感情のバロメーター”として機能するのです。

一見すると不穏な印象を与える《叫び》ですが、だからこそ、普段の生活におけるある種アクセントにもなり得ます。ふとゆっくりと眺めた時、感情の大切さを思い出させる“心の守り神”にもなるかもしれませんね。

まとめ――《叫び》は我々自身の物語

ムンクの《叫び》は、ただ恐怖を描いた絵ではありません。それは、不安や孤独を抱えたすべての人への優しいまなざしであり、「感情を大切にしてほしい」という静かなメッセージです。

忙しい日々の中、自分の心の声に耳を傾けるきっかけとして、ふとした時に《叫び》を見つめる時間があっても良いかもしれませんね。部屋の隅に小さなポストカードを置いておくだけでも、癒しになるかもしれません。あなた自身の“感情”と向き合うきっかけになってくれるはずです。